“蛟龙”号是我国自主研制的首个大深度载人潜水器。3月底,“蛟龙”号完成了2025年技术升级后的首次装备试验任务,充分验证了国产直驱型低噪直流推进器等设备的升级改造,动力、液压、电力等方面性能得到大幅提升。“蛟龙”号目前正在作业海域开展新一轮科考工作,今年预计将下潜超过80次。“蛟龙”探海有哪些护航利器?“蛟龙”号又进行了哪些技术升级?

换装新锂电池组 创纪录完成4次“一天两潜”

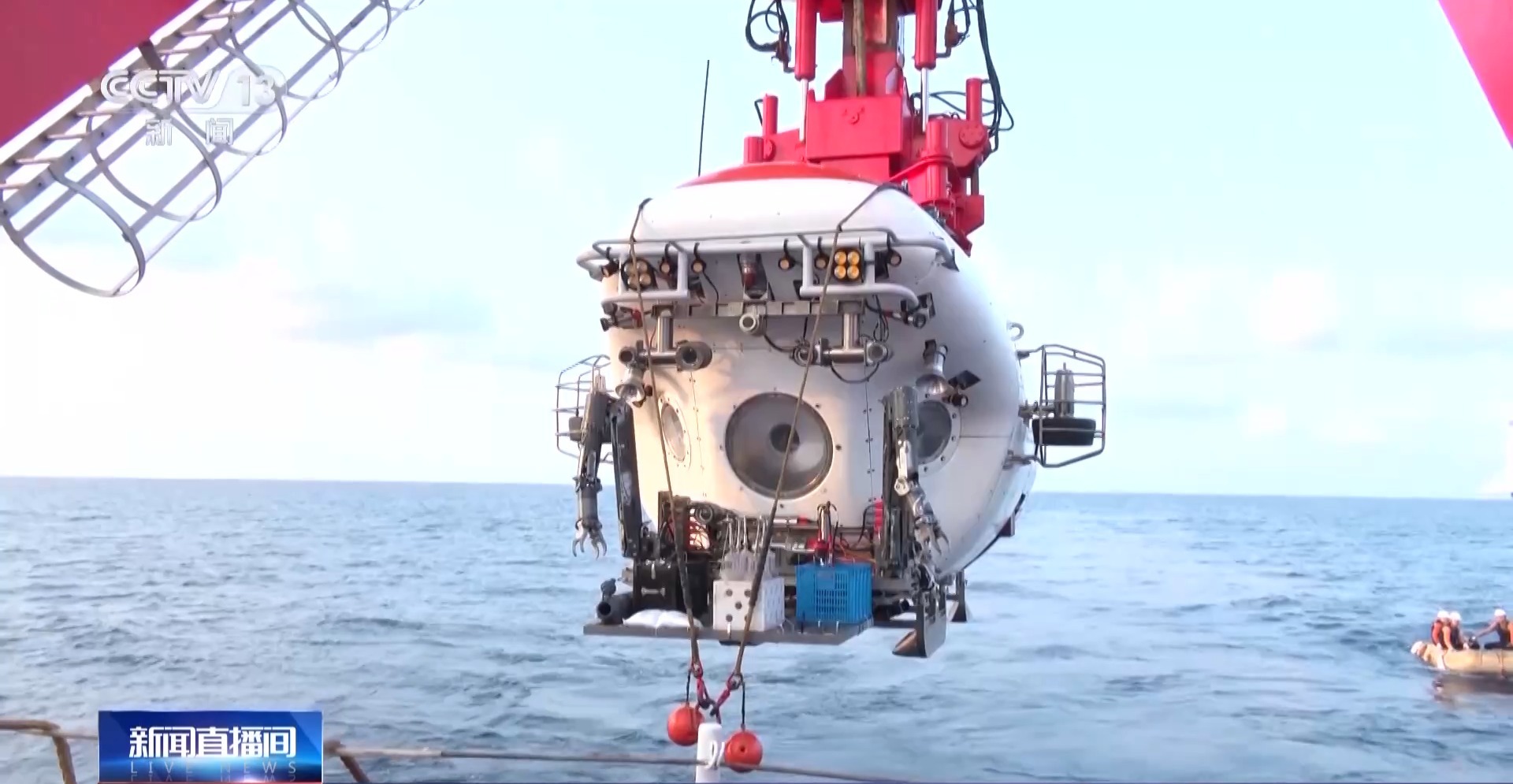

清晨6时,“深海一号”母船上,工作人员正在对“蛟龙”号的20多项电力系统指标、机械手灵活度以及氧气储备等逐项一一核对,确保“蛟龙”号安全下潜。在前不久执行首次装备试验任务时,“蛟龙”号创纪录完成4次“一天两潜”,这与新换装的7000米级高能量密度油浸锂电池组密不可分。

国家深海基地管理中心潜航员 张奕:之前我们每次下潜回来之后,就要用10个小时来进行充电,想高频次下潜就不太可能。但这次换了新的锂电池之后,下潜回来只用三四个小时充满电还可以继续下潜。

推进器“换装” 巡航速度提至每小时超3海里

“蛟龙”号的上浮、下潜和转向,离不开尾部的推进器。这次技术升级这些推进器进行了集体“换装”,让“蛟龙”号的巡航速度由原来的每小时2.5海里提升到3海里以上。

国家深海基地管理中心潜航员 张奕:原来“蛟龙”号的7个推进器全部是进口的推进器,现在给它进行了国产化的替代,由原来推力89kg提高到了100kg以上。

摄像头迭代升级 可看清海葵触角上的绒毛

不仅游得更快,看得也更加清晰。在“蛟龙”号前端,是迭代升级的36变倍4K高清摄像头,通过它能清晰观察深海环境,甚至可以看清海葵触角上的绒毛。

中国工程院院士 自然资源部第二海洋研究所研究员 李家彪:这次科考的升级,比如能源供给的部分,电池做了很大的改造。第二个方面是推进的部分,主推还有辅推等,都做了大规模的一些改进,还有抛载的上升下降,注水的速度、流量等也做了很大的改进。这些都可能是“蛟龙”号为实现更大范围的工作,更难、更精确工作的一个重要阶段,也是非常有价值和意义的。

与“蛟龙”号一起

探访深海“冷泉”区

“冷泉”是一种独特的深海地质现象,此次“蛟龙”号作业区之一就是一处“冷泉”区,在“冷泉”区都有哪些新发现?一起跟随记者去看看。

02:02

总台央视记者 张琪:进入到“蛟龙”号里面,我身高是1米72,我现在是弯着腰,有点站不起来,舱体上下的距离差不多也就是1米58左右,直径只有2.1米。

大洋深处,每下潜10米,压力便增加约1个大气压。当“蛟龙”号来到7000米水深时,每平方米面积就要承受7000吨的重量。而“蛟龙”号载人舱较小的内部空间,可有效提高其结构强度和安全性。

在特定的温度和压力下,海底的甲烷、硫化氢等气体溢出海底,形成低温水流,因此得名“冷泉”。

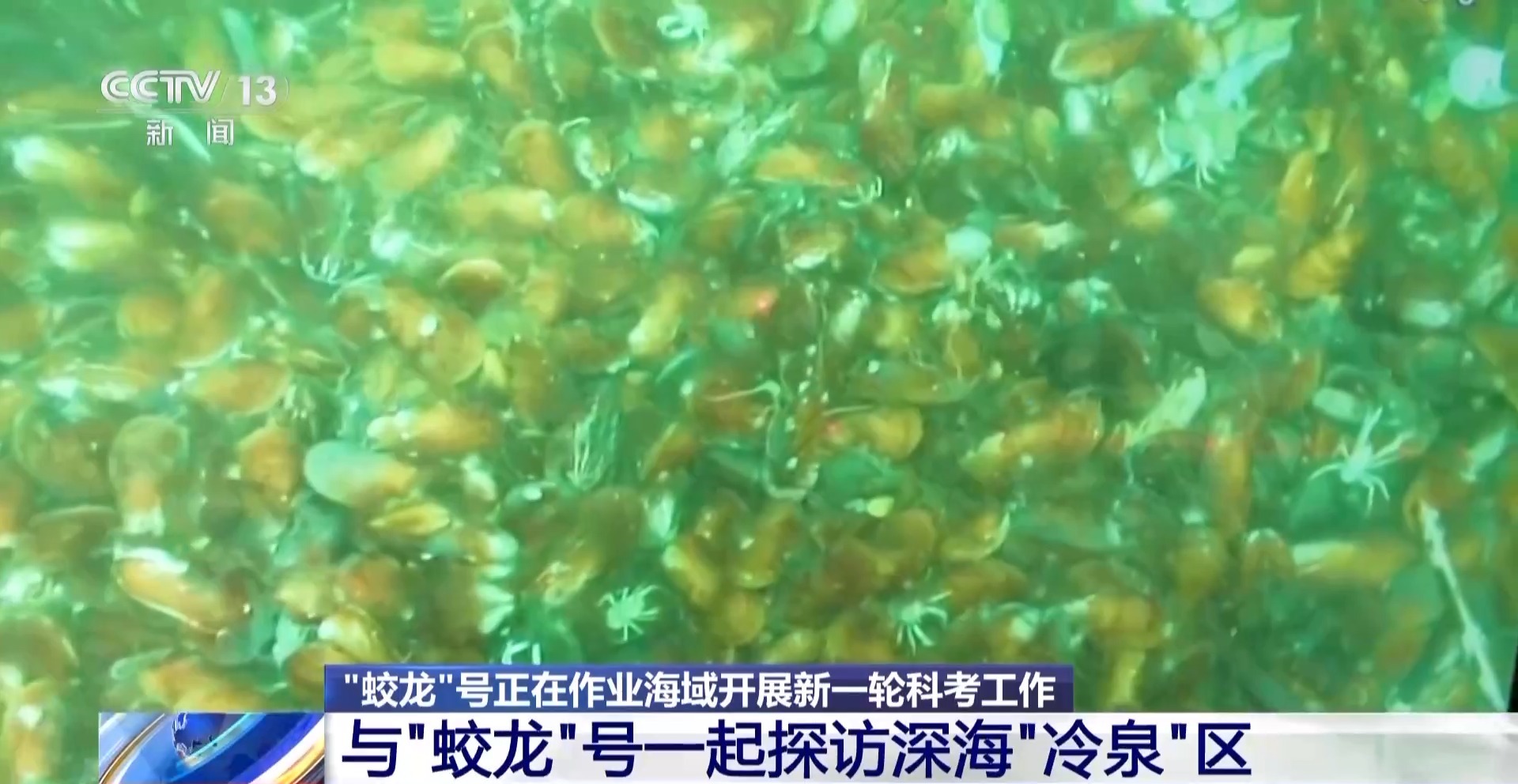

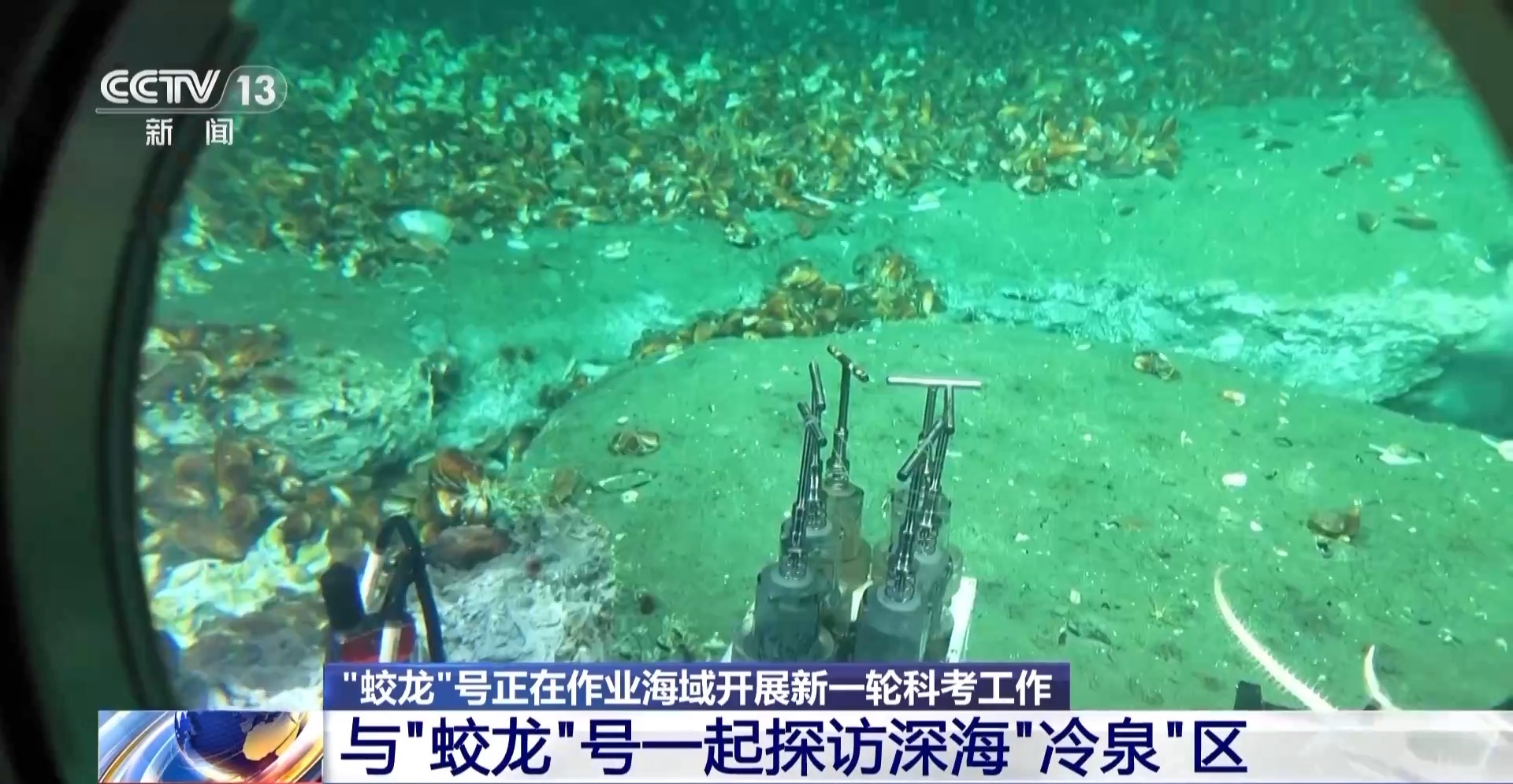

“蛟龙”号刚刚接近“冷泉”区,就发现了一只海参。随着向“冷泉”区中心航行,记者看到,贻贝、白螺、盲虾等深海生物越来越多。

总台央视记者 张琪:下潜到了1514米的深度,这边有个地缝,泄漏出了很多甲烷气体,通过左舷的摄像机可以观察到,粗壮的甲烷气体旁边是贻贝、白螺。

“冷泉”附近蕴含着丰富的生物资源,它们能在极端环境下生存,为地球深部生物圈、全球碳循环等前沿科学研究提供了重要窗口。“蛟龙”号在“冷泉”核心区停留了一段时间后,观察窗外出现了类冰状结晶物质。

总台央视记者 张琪:这种现象很少见吗?

国家深海基地管理中心潜航员 齐海滨:是,正常看到的“甲烷”渗漏区都是以气体的形式存在的,现在海水的温度是2摄氏度到3摄氏度,目前的深度是1500米,也就是有150多个大气压,这是满足甲烷气体在这种环境下形成可燃冰的条件。

记者从自然资源部了解到,2024年,“蛟龙”号发现了15种疑似新物种,为海洋生物多样性研究提供了重要参考样本。

记者探访“深海一号”实验室

“蛟龙”号每次下潜,都会根据科考项目要求,在海底进行海水、沉积物以及生物采样,这些采集回来的样品是如何保管的?我们再到“深海一号”母船的实验室去看看。

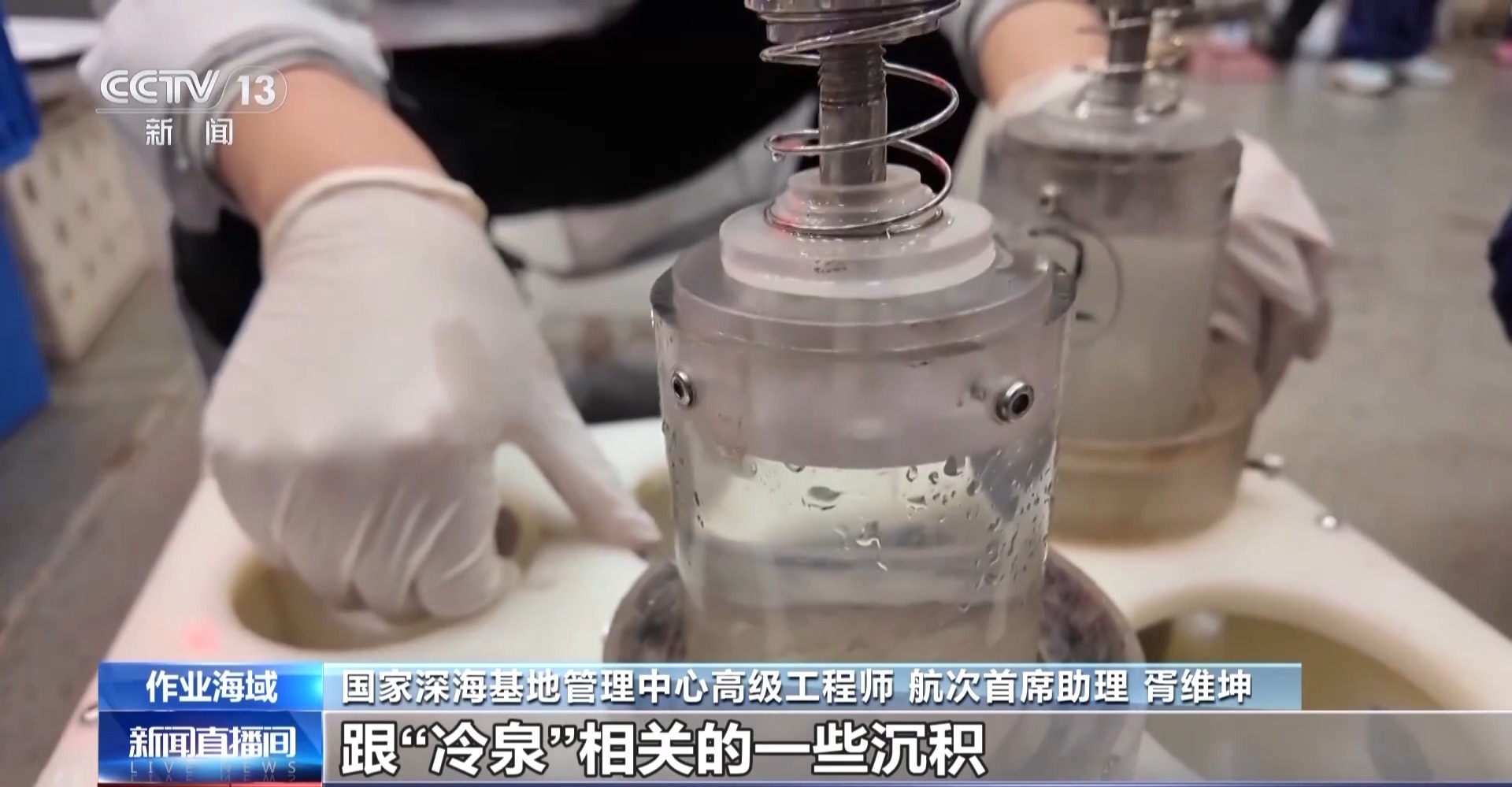

在“蛟龙”号采样篮上,大小不一的样本容器被牢牢固定,专家正在取出的是两瓶海底沉积物。

国家深海基地管理中心高级工程师 航次首席助理胥维坤:表层是黏土,下面可能是跟“冷泉”相关的一些沉积,是灰色的。研究“冷泉”的沉积速率,更好地理解深海的典型生态环境,研究沉积物有机碳,研究整个“冷泉”系统的碳循环。

为了更好研究深海海底环境,专家们还带来了自主研制、专门配套“蛟龙”号的水体多参数仪器,可以测量海底溶解氧、pH值等参数,未来可以将这些参数同步传输到“蛟龙”号录制的视频里。

国家深海基地管理中心高级工程师 航次首席助理胥维坤:看到海底视频的时候,也能看到一个环境参数,更有利于科学家理解为什么会孕育这样的一个典型生态环境。

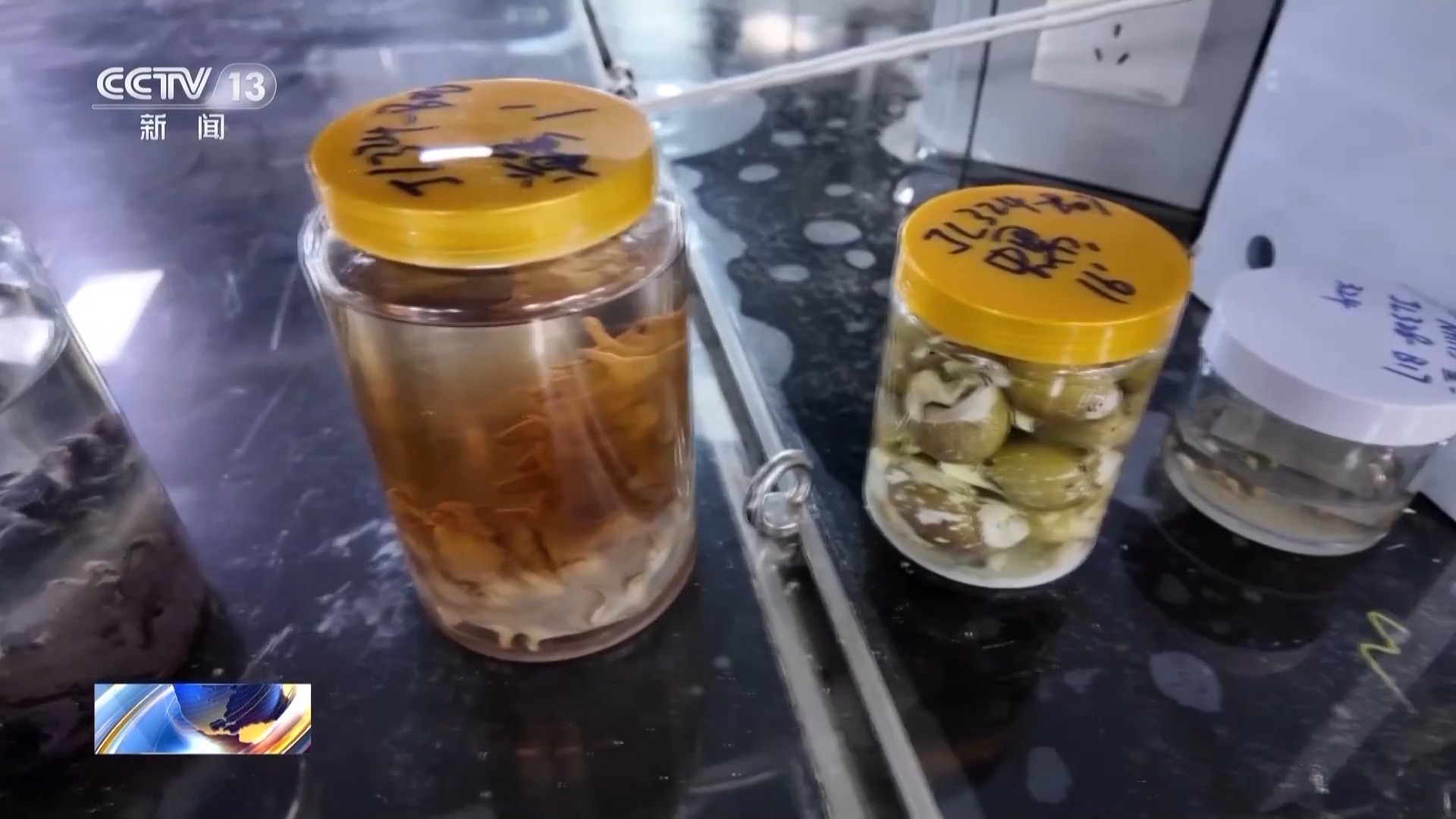

记者看到,“蛟龙”号还采集了一些生物样本。随船专家小心翼翼把这些样本送到“深海一号”母船的实验室,第一时间对它们进行处理、保存,并记录下这些生物刚打捞上来的原始状态,以便日后科学家们作进一步研究。

国家深海基地管理中心工程师 样品管理员 卢敏:像这样比对的话,它可能有25厘米左右,颜色有彩色跟黑色,放在同一张照片当中,就可以看出来它大体是什么颜色。

记者看到,为确保生物样本DNA的稳定,随船专家会根据科学家的需求,将一部分样本浸泡到酒精或甲醛中,放入4摄氏度保存室;还有一部分样本会直接或浸泡脱氧核糖核酸保存液、核糖核酸保存液后放入零下20摄氏度保存室或零下80摄氏度冰箱,靠岸后运往位于青岛的国家深海基地管理中心进行保存研究。

(总台央视记者 王凯博 张琪 薛建启)

责任编辑:巩丽慧