陈 蕾

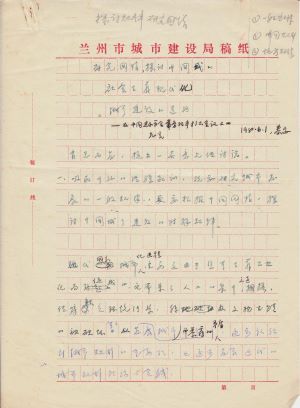

吴良镛手稿。老科学家学术成长资料采集工程供图

眼前的这张稿纸上,写满了对中国式社会主义现代化城市建设的建议和主张。这是我国著名建筑学家、城乡规划学家、中国科学院和中国工程院院士、清华大学建筑学院教授吴良镛在中国建筑学会常务理事扩大会议上的发言稿。

绢帛盛书,手稿替我们留存下吴良镛挑灯伏案、字斟句酌的辛劳和为生民构建美好家园的担当。

1948年,受梁思成推荐,吴良镛赴美国匡溪艺术学院攻读建筑与城市规划专业,师从世界著名建筑大师伊利尔·沙里宁。在沙里宁的指导下,他第二年便获得硕士学位,并在学术界崭露头角。导师给吴良镛的评价是:“在他的工作中灌注了一种可以称之为中国现代性的精神,这精神不仅来自于一般的人类发展,而且来自于中国实际生活的发展,一种新与旧的结合,基于中国自身坚定不移的精神。”学习中,吴良镛对未来建筑学研究方向逐渐清晰,那就是“一方面要追求现代性,另一方面不能忘记中国的根基,要在中与西、古与今结合方面找出自己的道路”。

1950年,在美国的吴良镛收到了梁思成、林徽因夫妇唤其归国参加建设的信。于是,他辞别恩师沙里宁,辗转归国,执教于清华建筑系,开启了他以城市人居探索中国式现代化道路的毕生钻研。

1987年,城市化浪潮奔涌而来,许多建筑学人的目光投向了机场、商厦等投资高,收益快的大项目。时年65岁的吴良镛收到北京菊儿胡同改造工程的邀请,毫不犹豫带领团队接下了这项仅有一万元经费的小工程。

菊儿胡同东起交道口南大街,西止南锣鼓巷,全长438米。虽然它有着一个诗意的名字,但在1989年前,这里的环境与诗意无关。以41号院为例,改造前这里是一座破旧拥挤的大杂院,建筑密度83%,人均住房面积仅5.3平方米,许多家庭无日照,近80人居住的院落只有一个水龙头,一个下水道,厕所在院外100米处。

面对这个典型的“危积漏”(危房、积水、漏雨)工程,吴良镛亲自绘制了上百张图纸,并坚持亲赴现场指导作业。有学生不解,认为他这样做是“杀鸡用牛刀”。他却对学生说:“在高增长的城市建设浪潮中,既要保护这些作为北京文化古城的写意象征,为后世留存中国传统建筑文化的基因,又要解决老百姓的居住问题,这是我们作为建筑学人最本质的东西。”

当时,国际上对历史文化名城改建的成功案例较少,尚未形成成熟推广经验。在这种背景下,吴良镛等人只能进行自我创新。经过不断摸索钻研,他提出了“有机更新”的思想。在他看来,城市永远处于“新陈代谢”之中。因此不能大拆大建,而是要进行循序渐进式的有机更新,保护城市文化,清除“死亡细胞”,更生“新细胞”,恢复城市的“微循环”,做好旧建筑的适当再利用。

基于这个理念,吴良镛将胡同的房屋按照质量分类,70年代以后建的质量较好的房屋予以保留,现存较好的四合院经修缮加以利用,破旧危房予以拆除重建。

在布局上,重新修建的菊儿胡同按照“类四合院”模式进行设计,既维持原有四合院的格局,又吸收公寓式住宅楼私密性的优点;既保障居民现代生活的需要,合理安排每一户的室内空间,又通过院落形成相对独立的邻里结构,为居民提供便利互通的公共空间。在建筑形式上,合理分配平坡屋顶各自的量,使整个建筑既有现代感,又不失传统四合院的韵味。

功夫不负有心人。菊儿胡同改建项目一举获得世界人居奖,受到国际建筑界的广泛认可。钱学森写来贺信称这是“中国建筑大创举”“社会主义的中国,能建造山水城市式的居民区”。

1999年6月23日,人民大会堂与北京国际会议中心人头攒动,国际建协世界建筑师大会首次由中国主办,100多个国家和地区的建筑师齐聚北京,6000余人次参加这场世界建筑界的世纪盛会。

在大会上,这位耄耋老人手握他主持撰写的《北京宪章》纸稿,坚定有力地发问:“我们该留给子孙后代一个什么样的世界?建筑师又该如何作出自身的贡献?”

灯影交错间,亦如多年前吴良镛初到北京的那个晚上,“天空绯红,群鸦飞噪,危楼耸立,气象肃穆”。“何谓中国现代性之精神”的问题拂过心间,对于吴良镛来说,答案好似愈加清晰:“世界在全球化的进程中,人类不能企图用一种模式解决全世界的问题。以中国为例,各地经济发展、地理条件、文化背景以及所存在的问题都不一样,我们应该探索适合自身发展的道路。哪怕探索是曲折的,也不能照搬发达国家建设模式和价值观念。我们可以吸收与融合,共建百花齐放的地球村。”

如今的吴良镛已百岁高龄。而他一生所系不过是“让全社会有良好的与自然相和谐的人居环境,让人们诗意般、画意般地栖居在大地上。”

(作者单位:南开大学新闻与传播学院)

责任编辑:翟冬冬