由北京市科学技术协会,北京广播电视台,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会,北京市教育委员会,北京市广播电视局,北京市财政局出品,中国科学院力学研究所、中国力学学会、中国科学院微重力重点实验室、中国空间科学学会微重力科学与应用研究专业委员会、微重力重点实验室党支部联合出品,北京科普发展与研究中心执行,北京广播电视台卫视频道中心承制的科学文化教育节目《大先生》第二季《微中聚力,决胜空间》主题节目,将于今日21:05在北京卫视播出,本期节目有幸邀请到了中国科学院院士、国际宇航科学院院士、中国空间科学学术带头人胡文瑞先生,讲述他与重力的故事。

决胜空间,从无到有

重力的作用使我们得以生存和站立在这个星球的土地上。然而地球这片土地对于人类来说似乎已经不再那样神秘,未来空间探索的活动会越来越多,人类最终必然要迈向深空的探测。但太空往往是微重力环境,人类要进军太空,就要深入研究太空微重力环境下各种与众不同的现象,并掌握其规律以便在生命科学、材料科学等方面获得新突破,而这也就是微重力研究的总体领域。本期节目嘉宾中国科学院院士、国际宇航科学院院士、中国空间科学学术带头人胡文瑞先生,便是微重力相关研究领域中流砥柱一般的存在。胡文瑞院士长期从事流体力学和磁流体力学研究。早期胡院士主要从事磁流体力学研究,20世纪70年代转入日地物理研究,之后从事微重力流体物理研究。

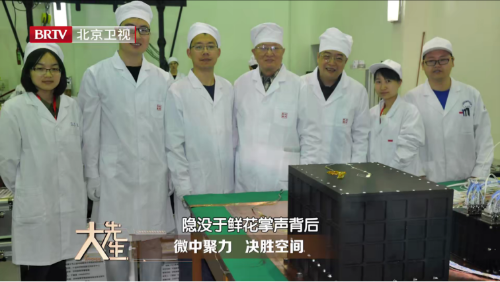

深空探测的第一步是把卫星送到太空,我们要到太空中去做很多关于微重力的实验,就要在地面进行无数次的“演练”。有什么途径能够获得微重力环境呢?微重力落塔就是其中一种,它采用的方式比较简单粗暴,就是从高处直接砸下来,以获得微重力时间。中国科学院力学研究所的微重力落塔,是世界上第二座在地面上建成的超百米落塔,高116米,可获得3.60秒的微重力时间。这座塔正是当年胡院士牵头建造的。起初,我们并没有相关科研人员对微重力领域进行研究。胡文瑞院士作为我国微重力科学研究的奠基人和学术带头人,多次积极争取承担任务,并从原科工委为科学院争取了5亿科研经费,因此有了“胡五亿”的称号。他勇做第一人开辟国内新领域,建立我国唯一的微重力科学研究中心——国家微重力实验室,从此微重力研究有了属于我们自己的平台和土壤。在2016年,作为我国第一颗微重力科学实验卫星发射,一颗“专为科学而生的”卫星诞生了。这颗卫星一共搭载了19个科学实验载荷,涉及28项科学实验。这是人类迄今为止,单次空间微重力和生命科学实验项目及种类最多的卫星任务。实验的22天胡文瑞院士和团队人员连着每晚夜宵吃小笼包,团队人员全体24小时工作,倒班轮守,一直都在不停歇地做实验。终于,在胡文瑞院士的带领和一众科研人员的努力下,我们自己的力学实验从“搭便车”到实现独立实验研究、发射自己的卫星,真正实现了从无到有。

微中聚力,见“微”知著

胡先生十分具有前瞻性的眼光也十分让人钦佩。当年我们还没有自己建塔时,国际上有类似于这样的落塔的国家有很多,例如美国、德国和日本。我们最初的微重力科学实验就是胡文瑞院士牵头和日本合作,在他们的落塔上做实验的时候胡文瑞院士脑子里就有了一个非常强烈的想法:我们自己也得建!但想要有资金成立实验室是非常困难的。胡先生为了获得支持,也是到处去跑,直接过去找相关部门说这个事情很好,有什么样重要的意义,当时国际上的局势地面已经很成熟了,我们赶不上,但是空间当时也还算比较空白,大家也都处于一个起跑线的状态,我们国家那个时候如果上的话才能够有机会赶上。胡先生当时的判断非常对,我们现在基本上通过这么多年的努力,跟国外也差不多都能够站到同一个水平线上。这是胡先生作为战略科学家的一个非常前瞻性的预判。

包括引力波的事也是如此,由于引力波信号极其微弱,实施空间引力波探测挑战巨大,需要突破人类精密测量和控制技术的极限,2008年之前国内很多人都持怀疑态度,但是胡先生就觉得爱因斯坦的理论是对的,他的预言也应该是对的,这个事情一旦探测到的话,那就相当于我们又多了一个观测宇宙的窗口。以前都是用电磁手段,现在有了一个引力波的手段,带来的一系列的原创科学成果是不可估量的。可以说,胡文瑞院士称得上是一位战略级的科学家。

更多关于胡文瑞院士及空间科技相关知识,欢迎于11月7日21:05锁定北京卫视《大先生》第二季,了解大先生胡文瑞院士的科研故事。