石英本身具有玻璃的光泽,它始终保持澄澈。我愿如石英。

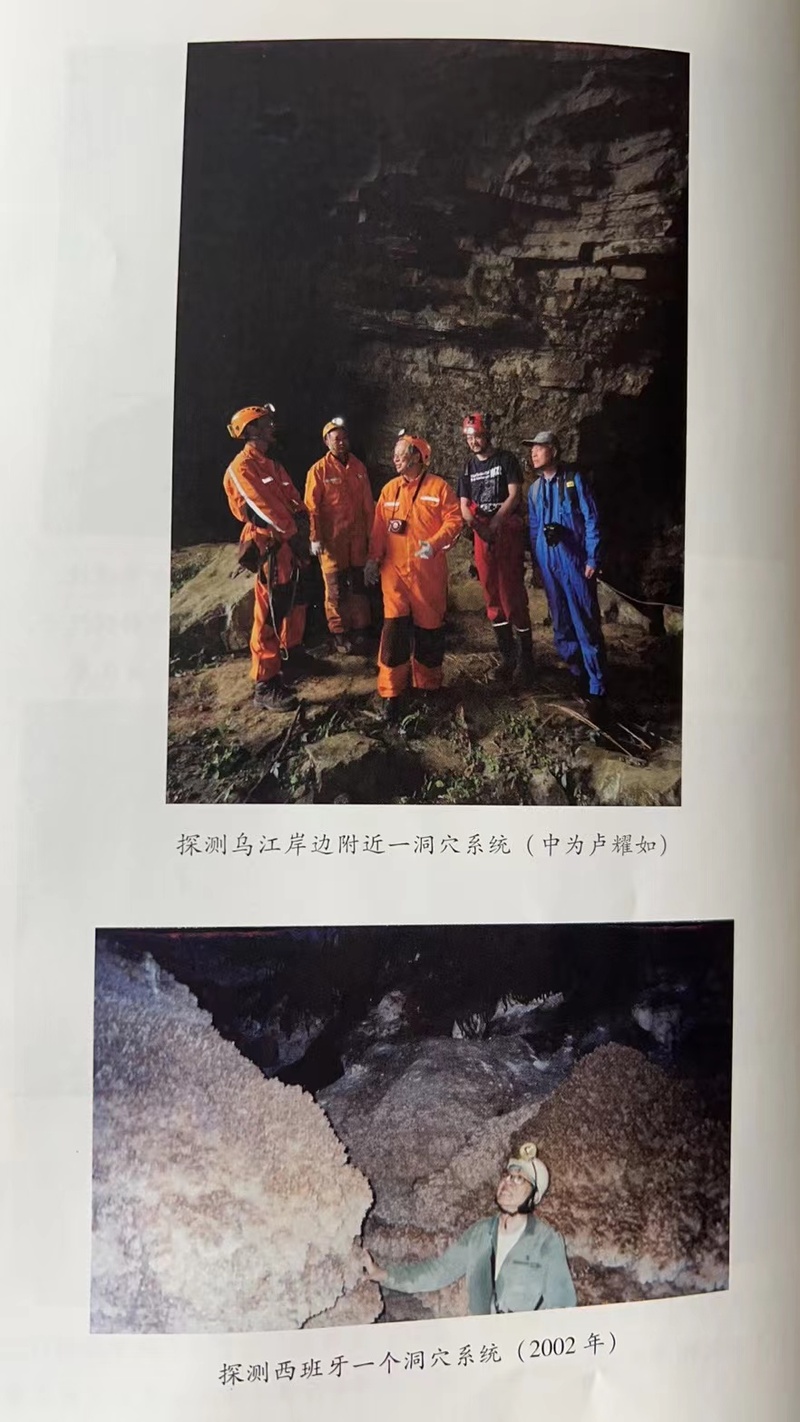

秦岭、福州、上海……91岁高龄的卢耀如院士,如今仍然“到处跑”。

他至今记得69年前那个意气风发的毕业季,背起背包走出校门、坐上卡车奔赴野外的自己和伙伴们:“做个真正的地质工作者,为祖国贡献我们的一切,就是我们的真心。”

作为中华人民共和国成立后培养的第一代地质队员,卢耀如说:“如今回头看,这份承诺是经得起岁月检验的。”

地质人的节奏

解放日报:您曾经的绰号是“空中飞人”。今年91岁了,您还到处跑吗?

卢耀如:还到处跑呢!最近受疫情影响,出行不太容易,但我今年也很充实。先是出版了自传,还出版了我担任项目组长的中国工程院重大咨询项目“海西经济区(福建省)生态环境安全与可持续发展研究”重大成果《建设生态文明 促进科学发展》,为鄱阳湖修建水闸写了有关意见,审阅同济大学博士生毕业论文,组织中国地质科学院水文地质环境地质研究所和河北地质大学合作研究河北重要城镇群绿色、生态与智能发展的环境与经济效应等。

今年6月,我应陕西省地质调查院邀请前往汉中—秦岭一带野外调查这一带大型喀斯特天坑群。秦岭是嘉陵江和汉江的源头,汉江流入湖北丹江口水库这一中国南水北调中线工程的水源地,再由此引水北上到冀、京,这一段生态环境保护非常重要。我连续多日从早到晚在野外,考察路狭且陡,脚要用力摩擦带尖石子的路。一天,我的右脚鞋底完全掉了。同行者用胶带帮我扎绑,但仍然不好走路。

7月份我又赶到福州参加第五届数字中国建设峰会,今年8月17日是福州解放73周年,我再来榕,参加了一系列活动。9月我又参加了在贵阳召开的“世界遗产保护与生态旅游学术会议”……

解放日报:日程满满当当,去了这么多地方。

卢耀如:今年,还有任务需去广州、深圳、福建、上海、南京。这就是地质人的节奏,也是我大学毕业后一直至今的工作节奏。

解放日报:您一直在全国各地考察、工作,但听说您1950年考上清华大学后,整整30年没有回过福建,怎么会这样呢?

卢耀如:是整整31年。

我1950年9月离开福州北上去清华大学地质系学习。两年后,全国院系调整,我去了新成立的北京地质学院(现中国地质大学)水文地质工程地质系。1953年,第一个五年计划开始,国家正是用人之际,当时大学本科三年级学生都提前一年毕业。我毕业后被分配到地质部工程地质室,很快被派到东北工程地质队,去辽宁,到浑江桓仁水电站,在零下35℃的野外工作。

返京参加冬训后不久,我又跟随苏联专家马不停蹄地去了多地考察。我在1954年接到的任务是去新安江水电站工地调查,等工作结束后刚想回福建,北京来电要我立即去河南勘探白龟山水库,这是治淮工程的重要枢纽,更主要是为了给平顶山大煤田开发提供水源。等再回到北京,是1956年初,领导又要我去官厅水库,官厅水库是永定河上重要的水库,关系着首都北京的安全。等确定官厅水库无虞后,我就赴长江三峡,没日没夜投入三峡石灰岩坝区研究……

这样一直忙到1961年,我回京就病倒了:浮肿、失眠,肝脏也出现问题,真的无暇返回福州。而且更主要的是没钱:我作为大学生,实习期间每月45元工资,其中35元汇给家里,后来我转正后每月工资为55元,汇家40元,支持弟弟妹妹上学……每一次都觉得等忙过这一阵就回家,但不知不觉间回家乡的时间一拖再拖。因为每一项工作都关系重大,是为了国家的发展和人民的福祉,我是一名党员,为国为民效命,义不容辞。

改变命运的29块5

解放日报:您错过了见母亲最后一面?

卢耀如:1981年我终于回福建见了母亲一面,但仅仅两年后她过世了。

那是1983年9月,母亲突发病,我赶回榕见母亲时,她尚神志清醒,对我说:“耀,开会不要误了。”在她的督促下,我离开福州去昆明,在全国喀斯特会议上作报告,然后去了贵州乌江渡,主持乌江渡水电站地质鉴定会。我关注这座中国岩溶地区当时最大的水电站已超过20年。可就在这时,我母亲病情突然恶化,在9月23日去世。当时弟弟和妹妹从福州打电话到北京找我,北京收到后转发昆明,昆明收到后辗转到贵阳,贵阳收到后转乌江渡,等到我从库区返回工地招待所,看到电报,已经是10月28日下午5点多了。

当时,飞机、火车都不是马上就有班次,有了班次也没票,我只能找地方打电报给弟弟妹妹,让他们不用等我这个长子回来,先办后事。那天我回到床上,放下蚊帐,悲痛欲绝。过一会儿,北京水利科学研究院副院长走过来,坐在我床边小椅子上,小声说:明天还要开会总结。我回答他:放心,我会做好总结的……

当我最终赶回福建,跪在母亲遗像面前时,想到童年,母亲含辛茹苦地在沦陷的福州拉扯我们长大,想到当时我们经历的战争、困苦;想到母亲在我小时候就说“忠孝不能两全”,还有抗战时期我父母亲特别告诉我,岳母为岳飞刺“精忠报国”,做人必须为国出力在先;母亲还说,“男儿志在四方”,不能终日守在家中;想到她用折不断一把筷子的故事告诉我们中国人应当团结,增强国家力量……真的是泪如雨下。

解放日报:少年时,您为何执意决定去考清华,选择了一所离开母亲这么远的大学?

卢耀如:我小时候,家里不富裕,我参加了当时中国新民主主义青年团福州市工作委员会南台办事处,想工作一段时间再报考大学。

我的高中是福州当时的名校私立鹤龄英华中学,我的成绩名列前茅。在那里,我遇到英华中学的校友、时任清华大学航空系教授沈元老师。他应邀到母校给中学生授课,给我们讲了哥德巴赫猜想,问我敢不敢去摘取皇冠上的明珠。我说敢!从此我立志,非清华数学系不考。

1950年是福州解放后第一次省外大学联考,我得到批准去报考时,离考试只有十几天。当时福州温度高达43℃,我在临考前又生病了,吐痰时发现其中有血。当时福州还在流行肺结核,我心想完蛋了。勉强进考场时,我脸都肿着,发挥不佳。

当时,我是非清华数学系不考,但清华数学系只在福建招一名学生,我失之交臂。当时我还有许多学校和专业可选择,可我家拿不出让我去北京的路费。眼看报到时间要过了,正在焦虑之际,我工作过的学联南台办事处的两位同事主动到我家来。原来,得知我的困境后,大家拿出了自己的津贴,还把我们一起种的蔬菜拿到市场上卖掉,凑了29块5给我做路费。那29块5对我来说有千斤重。我当时真的眼泪夺眶而出:我一定要好好学习,为国家建设出力!到了北京后,我选择了清华大学地质系。

到野外去 到现场去

解放日报:20世纪50年代的大学生凤毛麟角,可谓天之骄子,但您毕业后没有只待在机关,而是主动选择到野外艰苦的地方工作。当时您是如何考虑自己的前途命运的?

卢耀如:1950年我进清华大学时,全校才3000多名学生。大三时提前毕业,就是国家建设需要我们。我们就是要到基层,到建设发展项目的现场做实际工作。

试想一下,任何一个工程,只有管理技术干部,没有前线制造建设的科技干部,如何建大坝、造车辆?作为新中国培养的大学生,绝大多数都想去基层现场,为新中国建设发展贡献力量。当年毕业时,作为团干部和党员的我的任务是和同学谈心、做工作。当时我工作中遇到最难的任务是说服一些同学去做安逸舒服的工作,大家都宁愿去艰辛拼搏。

1954年,领导让我去跟苏联专家学习。当时,跟着专家住着宾馆,我却惶恐不安。睡在席梦思上,我睡不着,最后还是拿了被单铺在地板上睡。跟着专家固然能学到不少,但缺乏实践。中国民间有说法:要知李子味道,你得自己尝吃,实践才能出真知。因此我自愿放弃了相对优厚的生活,去现场工作,去艰苦的地方,去野外实地工作。

于是,1954年,我的第一项任务是为建新安江水电站出力。新安江水电站是为中国最大的工业城市上海保障电力恢复发展的工程,非常重要。解放初期,上海的电厂遭敌机轰炸。我还记得解放前夕上海电力工人王孝和被绑、被押赴刑场的照片。我在福州的报纸上看到报道和照片,当时我心中震撼,眼下,去新安江水电站进行勘测工作,就是要回报先烈。

当时,要解决的主要问题是,是否会发生库区渗漏,还要回答是建一级坝还是多级坝的问题。我们当时冒了很大风险,五六个人挤在小船上睡觉,或借宿在农民的祠堂里,和队员一起睡在棺材边上……最后我们回答了这两个问题,第一就是新安江水库不会发生渗漏,第二就是可以建一级坝。我们认真负责的地质工作是工程成功的基础。我们的调查结论经得起考验,调查成果图件、报告都留给后来的同行学习。

1954年春夏,新安江正好发了大洪水。有一次洪水特大,而临时水文站设备不足,人员也不够,于是我们地质人员都去帮忙。那真是一场惊心动魄的战斗。我被派在队部上游、坝址下游的一个观测点,对岸是水文站的站长在巡逻,我披着雨衣蹲在江水边。天还在下滂沱大雨,还有电闪雷鸣,我眼看标尺上水位上涨,过一段时间向对岸大声喊叫报告观测结果。那时也没有大喇叭和通信设备,雨声、波涛声、雷声和风声,与我向对岸报数的声嘶力竭的呼喊相混合。我第一次经历为抓水文资料这样搏斗。等到风雨过后,天也开始发白,我像散了架,真是筋疲力尽了,但心中很愉快:我们和洪水做了斗争,我们掌握它的脾气了。这次的洪水资料,给工程设计提供了重要的依据。

我记得,毕业前夕,北京电影制片厂来北京地质学院拍《深山探宝》,当时需要拍摄一个毕业生背起背包走出校门,接着坐上卡车奔赴野外的镜头,就是我负责召集二十多名同学参与的。我们打起背包走出门,预演了自己未来的人生。等电影拍摄完成后,在放到我们这段场景时,配上了《勘探队员之歌》的插曲“那山上的风吹进了我们的帐篷……”。

我们都怀着把青春融入祖国大好河山的赤诚之心。当时我代表三个班的毕业生讲话,表决心说要做个真正的地质工作者,为祖国贡献我们的一切,那说的就是我们的真心。我们作为新中国培养的第一代地质队员,如今回头看,这份承诺是经得起岁月检验的。我们共同毕业离校的同学,都在各自岗位经历了磨炼,作出了各自的贡献。

两只脚摆在哪

解放日报:您说过一个“地质人,两只脚”的故事。

卢耀如:对。我们的老师和我们说过一段话:地质这门科学,要担负起国家建设的责任,特别是工程地质,要时刻记得,自己是一只脚在外边,一只脚在监狱中。你要想两只脚都在外自由行走,你必须认真负责地调查好地质条件,这样才能提供正确的意见,不会因为你的错误给工程建设带来损失。反之,就是对人民犯罪,就会两只脚都在监狱中。

这个“地质人,两只脚”的说法,让我记住一生。我们的工作背后系着的都是国家的重大工程,不可掉以轻心,不能在宾馆里看看文件就得出结果,必须到现场去,必须要一丝不苟地回答。

解放日报:“喀斯特卢”的称号是怎么来的?

卢耀如:喀斯特现象,就是指水对可溶岩石——碳酸盐岩(石灰岩、白云岩等)、硫酸盐岩(石膏、硬石膏、芒硝等)和卤化物岩(岩盐等)的溶蚀作用,及其所形成的地表和地下的各种奇异的景观与现象。在喀斯特作用过程中,经常伴随着侵蚀、潜蚀、冲蚀、崩塌、塌陷与滑动,以及化学与机械物理的风化、搬运、堆积与沉积等作用。不少生物作用,例如,微生物、植物与动物的生命活动及其死亡机体的分解作用等,都可对喀斯特作用产生影响。

喀斯特作用的结果,通常是地表形成各种奇峰、柱石、洼地、谷地等正态、负态地形景观,涌出泉水、暗河,并塑造出许多引人入胜的现象与华彩夺目的景观;在地下则发育各种裂隙、通道、溶洞、暗河,也形成多种宝贵的矿产资源和各种令人目不暇接的奇异现象,构成了神秘的地下世界。

1960年,我陪同苏联喀斯特专家索科洛夫教授考察清江、三峡、乌江渡和普定四个水电枢纽的喀斯特坝区。我们在一路考察之中非常友好,但也会因为有不同意见互相争论。在讨论南津关坝区条件时,涉及水动力条件,我认为南津关寒武系—奥陶系地层有多个相对隔水层,索科洛夫则坚持他们的喀斯特分带的理论。讨论到半夜,我从下榻的宜昌桃花岭连夜赶回前坪。那时要经过长江一个小支流黄柏河,我自己撑船过去,取了资料,连夜又赶回桃花岭。吃了早饭后,我们一行人又上船到南津关坝址去看了山上的探洞,他才表示赞同我们的意见。

后来考察乌江渡时,索科洛夫主张选上游的白云岩坝址,我主张选下面的石灰岩坝址。我们争论了一会儿,最后索科洛夫同意了我的意见,后来就选用石灰岩坝址。索科洛夫在结束所有行程的宴会上,说卢耀如了解喀斯特地区,“今后喀斯特地区有工程问题,请问喀斯特卢”。这是他对我的夸奖。后来改革开放,国内外专家在提到我的时候,称我“喀斯特卢”,这个称呼就不胫而走。

解放日报:在走遍大江南北的同时,您也开阔了眼界,对祖国有更深感情。有没有让您印象深刻的事?

卢耀如:20世纪50年代初,在白龟山坝址工地上时,当地的公安告诉我,有人在传说我们是来盗宝的恶棍,会破坏当地的风水。还有一次,在浙江野外考察时遇到大雨,我们在亭子里躲雨时,看见两个瘦小的十一二岁的牧童,牵着牛从亭子外走过。我就向这两个小孩问路。没想到对方拿下斗笠,回答说,她们不是小孩,是两个十八九岁的青年女性。当时我心里一沉:当地的百姓日子一定十分拮据,才让女孩营养不良。那么多年过去,每次想到那两个瘦小的身影,我就觉得为百姓谋福祉的愿望更紧迫更强烈。

层岭攀越千峰过

解放日报:1998年,在贵阳附近的山村里,几个当地孩子去洞穴探险,最后迷路遇难。您听说后特别触动,特意答应参与院士科普系列,写了《岩溶——奇峰异洞的世界》一书,旨在向普通读者介绍地质知识。您觉得普通人应该对岩溶有哪些基本了解?尤其对于生活在大城市的居民来说,除非旅游观光,可能一辈子不会遇到喀斯特地貌,为什么也要了解地质知识?

卢耀如:即便生活在现代化的大城市里,那也是生活在地球上。地球上的一切——自然灾害、地质灾害、风霜雨露带来的气象灾害、生物灾害等,其实都天天影响着我们的生活。世界上的任何现象都有它的规律性。地形、地势、地层,是人类赖以生存的环境的基本条件。从另一方面来说,这些环境要素是在不断变化的过程中,人类一定要对我们生活的地球有所了解,了解人类的生存与发展和自然环境的关系,这是一个永恒的主题。

解放日报:回头看,对没能攻克哥德巴赫猜想还心存遗憾吗?

卢耀如:我虽然没有成为数学系的学生,但是搞地质一样要用数学的眼光来解决问题。数学是求知和求解,而放大的社会就是一个复杂的数学问题,不是一两个公式能解决的。我们做地质工作,主要解决大型工程的安全问题。而如何提高百姓的生活水平,这也是一种求解,是一种更难的求解。

另外一方面,做地质工作也是开阔眼界,不仅是走南闯北的开拓,还要有时间轴的开拓,不仅要看眼下,要看几十万年前的地质演化,也要考虑百万年后的岩石发育问题。所以你必须眼界开阔,心要仔细,协同各行各业来解决发展过程中的问题。

坚持认真客观地掌握自然规律,善于对待有利与不利的条件,保障工程建设的实际效益,让人民群众受益、国家受益,这是一道不亚于哥德巴赫猜想的、最大的难题。

解放日报:您是地质人,如果将地质人的精神比作一种石头,您会选择哪一种?为什么?

卢耀如:我选择石英。因为石英是无色透明的,而且质地坚硬。早在远古时代,人们就用它制造武器,抵御外敌,获取食物。而且石英本身具有玻璃的光泽,它始终保持澄澈。我愿如石英。