近日,武汉大学徐红星院士团队以「The development of laser-produced plasma EUV light source」为题在Chip上发表长篇综述文章,第一作者为杨德坤,通讯作者为宋毅、徐红星、刘胜1。Chip是全球唯一聚焦芯片类研究的综合性国际期刊,是入选了国家高起点新刊计划的「三类高质量论文」期刊之一。

半导体作为高科技、信息化时代的支柱,是国家基础产业、命脉产业。光刻作为半导体产业的核心技术之一,决定了芯片最终线宽,进而影响芯片的最终性能2。因此,光刻技术已成为世界各国科研人员的重点研究对象。

第一个G-line(436 nm波长)步进重复光刻系统在20世纪70年代末问世,它的出现极大的减小了芯片器件的特征尺寸3。由瑞利衍射极限可知,降低生产工艺参数(k)和增加数值孔径(NA),缩短曝光波长(λ)是更容易缩小光刻线宽的技术手段?。在这种技术背景下,光刻光源波长被不断缩短,从g/h/i线(365 nm)的高压汞灯,到248 nm深紫外的氟化氪(KrF)准分子激光器,再到193 nm波长深紫外(DUV)的氟化氩(ArF)准分子激光器。

浸没式ArF光刻机结合分辨率增强技术和多图案技术,使得半导体行业能够实现7 nm光刻工艺。然而,如果进一步将特征尺寸缩小到5 nm及以下,需要在单个功能层中进行更多的工艺步骤和掩模更换。这一过程极大增加了材料成本、设备成本和工艺复杂度;同时,半导体器件的良率也会变得更加难以控制。为降低当前DUV光刻技术的工艺复杂性,13.5 nm波长光源的极紫外光刻(EUVL)被提出使用,其被认为是新一代半导体器件在5 nm及以下节点的最前沿技术。

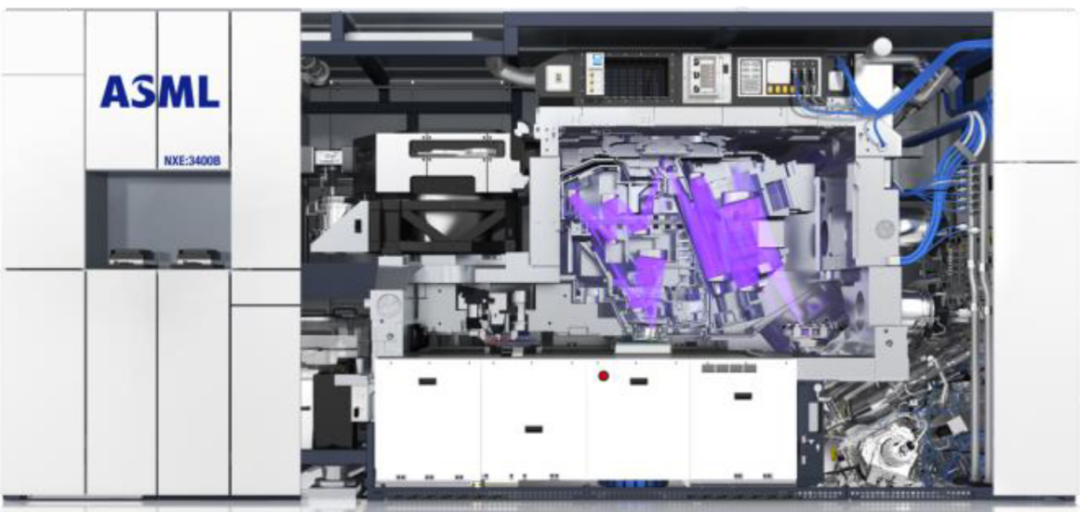

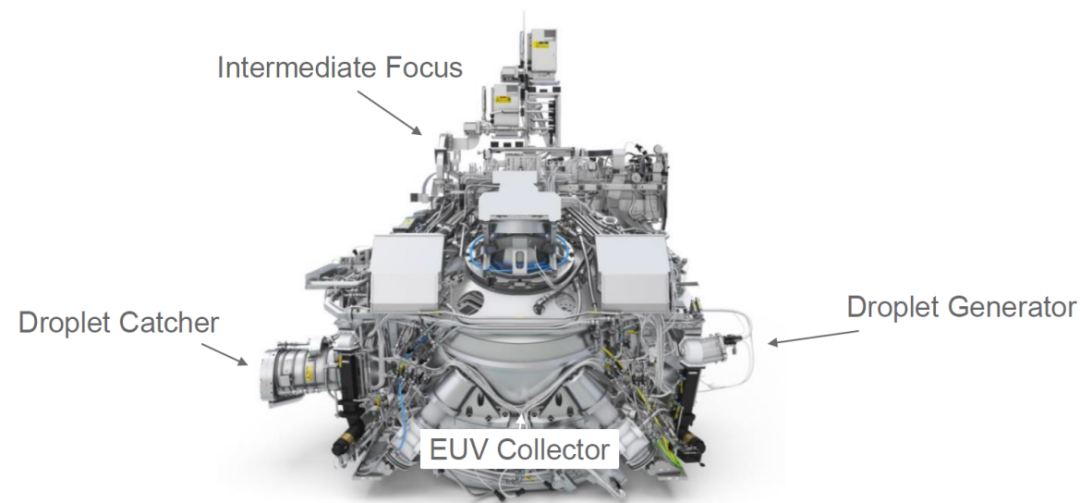

本文综述了激光等离子体13.5 nm EUVL的原理和国内外研究发展概况。重点介绍了极紫外光源中激光系统、辐射靶材和多层膜反射镜等关键组成部分。特别分析了目前日本Gigaphoton公司和荷兰的ASML公司成熟的极紫外光源装置。最后,团队还提出了新的极紫外光源技术路线,并对极紫外光源技术的发展前景进行了总结与展望。

图1 | ASML NXE:3400B极紫外光刻机构成及简图。 ? 2017 Source Workshop.

图2 | ASML极紫外光刻机光源模块构成。? 2017 Source Workshop.